Il tema della salute mentale continua a essere un tabù. Ultimamente se ne parla più di frequente, ma la sensazione che si ha è che la salute mentale sia un gradino più in basso rispetto a quella “del corpo”. Qual è il motivo alla base di questa diversa considerazione e qual è l’impatto di questo approccio a livello sociale?

Le persone che vivono l'esperienza della malattia mentale devono fronteggiare, oltre ai sintomi, lo stigma sociale che dura nel tempo, anche quando la persona guarisce. È come se fosse un'etichetta, un marchio di cui poi è difficile spogliarsi… a volte mi capita che alcuni pazienti si presentino dicendo: «Io sono depresso» o «Io sono ansioso». In quel caso li aiuto a riformulare la frase in: «Io ho il disturbo depressivo» o «Io ho l'ansia, in modo che non si identifichino con la patologia. Inoltre, quasi tutte le persone che vivono questa etichettatura subiscono un pregiudizio e a volte anche una colpevolizzazione. Ho conosciuto un paziente che ha un disturbo d'ansia generalizzata da quando era bambino e ha chiesto ai suoi genitori di aiutarlo. Il padre gli diceva “stringi i denti”, “vai avanti”, “sforzati”. È come se una persona avesse un problema respiratorio e le dicessero di respirare... Si innesta un senso di colpa perché gli viene detto che con la sola forza di volontà è possibile superare tutto da soli, ma non è così. La malattia mentale è stata sempre affrontata in questo modo, però le cose per fortuna stanno cambiando. Anche noi psicologi invece di parlare per categorie abbiamo iniziato a dare valore al sintomo in quanto porta d’accesso a un mondo nel quale è possibile scavare insieme al paziente all’interno della stanza di terapia.

In che modo l'esperienza migratoria influisce sulla salute mentale? Quali sono le specificità psicologiche dell'integrazione e come la psicoterapia può supportare i migranti nel processo di adattamento e nella gestione dei traumi?

L'esperienza migratoria si compone di tre fasi: una pre-migratoria durante la quale si vive un’esperienza traumatica, si lascia tutto ciò che si conosce e che si ha. Poi c’è la fase migratoria, e siamo a conoscenza di quello che subiscono queste persone nei vari passaggi: torture, violenze, deprivazioni e molto altro. Infine c’è la fase post-migratoria, anch’essa traumatica poiché si tratta di adattarsi a una nuova realtà dal punto di vista linguistico-culturale e anche burocratico. Difficoltà aggiuntiva è l'esclusione sociale, che tende a ghettizzare il migrante ostacolandogli qualsiasi tipo di relazione. Qui si può esperire nuovamente il trauma, sentire di non contare niente. Si è trattati male, umiliati. Questo è molto presente nei CPR (Centri di permanenza per i rimpatri) dove le condizioni psicologiche dei migranti sono pessime e li portano a rivivere il trauma della tortura, di vivere in spazi ristretti, chiusi. Lavorando con loro ho potuto osservare che non si rivolgono a me di loro spontanea volontà, non solo per una diversa visione culturale ma anche perché non tutte le persone sono in grado di riconoscere i propri traumi e patologie e chiedere sostegno. Nel mio lavoro spesso faccio intervenire altre figure come il mediatore linguistico-culturale o l’imam perché il pregiudizio riguardo la salute mentale è ancora forte. Ho iniziato quindi ad andare io verso di loro, creando dei legami e facendo dei colloqui conoscitivi; spesso è proprio in questo modo che emerge la narrazione del loro vissuto spesso traumatico. L’approccio che applico è una terapia di prossimità, ossia l’andare verso le persone, incontrarle.

Oltre alle persone che vivono sulla propria pelle, in maniera diretta, la tragedia delle crisi umanitarie, la violenza ha un impatto anche su chi vede queste atrocità da “una certa distanza”. Che effetto ha la violenza sulla salute mentale e che strumenti abbiamo a disposizione per rimanere connessi agli altri proteggendo al tempo stesso la nostra salute mentale?

Pensiamo ad esempio ai soccorritori, che spesso, oltre a sviluppare un disturbo da stress post-traumatico, vanno incontro alla cosiddetta “compassion fatigue”, la fatica della compassione propria di chi è esposto continuamente a esperienze in cui aiuta persone in grave difficoltà e si sente sopraffatto dalla sofferenza a cui assiste. A tal proposito mi viene in mente il film La voce di Hind Rajab, dove è messo in evidenza proprio il loro ruolo, la loro frustrazione e sofferenza. Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione l’aspetto del trauma collettivo, come lo è stato per il Covid e il ruolo dei mass media nel veicolare certe immagini. Per fare un esempio, ancora oggi ricordiamo l’immagine dei carri armati dell’esercito a Bergamo che trasportavano le bare delle prime vittime del Covid. Questa immagine è rimasta impressa nella nostra mente, così come lo sono le immagini che vediamo oggi sul genocidio a Gaza, la morte di bambini, le detonazioni; tutto ciò ha un impatto molto traumatico. Credo sia una responsabilità etica comprendere in che modo trasferire queste immagini, riflettendo sul tipo di impatto che potrebbero avere sulle persone, in particolare sui più piccoli. In questi casi è importante tracciare un confine non per allontanarci da questa realtà, ma per proteggerci. C'è un tipo di separazione che ci permette di agire e di trasformare quella sofferenza in una rabbia sana legata a un senso di giustizia e che porta a lottare, a protestare e ad agire in modo che tutto possa essere trasformato. Io stesso nel mio lavoro devo agire in questo modo, altrimenti non sarei in grado di aiutare i miei pazienti.

Spesso rispetto ai migranti ci si concentra nel vedere le loro ferite fisiche e psicologiche piuttosto che i diplomi o le lauree che portano con sé, ovvero le loro potenzialità. Abbiamo una responsabilità non solo nell’aiutare, ma anche nel vedere le potenzialità di queste persone che portano con sé la vita e il desiderio di realizzare i propri sogni.

Assolutamente. L’anno scorso insieme a una medica di EMERGENCY abbiamo incontrato alcune donne con un disturbo depressivo causato dall’aver lasciato la propria terra e dal trovarsi in un contesto completamente diverso e inospitale. Ma, oltre a questo, erano donne laureate in belle arti, insegnanti, persone con sogni e capacità. Abbiamo quindi iniziato a organizzare degli incontri e a parlare con loro. Alla fine una di loro, che più di tutte manifestava sintomi depressivi, ha proposto di organizzare un corso di arabo per i bambini nati in Italia che non sapevano leggerlo o scriverlo. Tutte loro hanno iniziato a introdurre le loro competenze e qualità, le cose belle che possedevano e volevano condividere. Con il nostro lavoro noi non possiamo imporre la guarigione, ma innescare un processo per togliere gli ostacoli alla felicità.

A cosa dovremmo prestare più attenzione in questo momento storico?

In questo momento ci sentiamo tutti accomunati da un sentire condiviso, facciamo le manifestazioni, ci iniziamo a riconoscere in un gruppo. Dovremmo puntare a passare da una visione individualista a una visione gruppale dove l'altro diventa “strumento per guarire”. Forse nel tempo abbiamo sottovalutato la funzione delle relazioni nel processo di guarigione. Come umanità dovremmo tornare a percepirci come un insieme collegato – invece che come singole isole – nel quale vi è sostegno reciproco, una relazione di interdipendenza, e ci si può aiutare a vicenda. Dobbiamo dare nuovamente valore ai legami, all’imparare reciprocamente. In un contesto di violenza generalizzata, anche verso noi stessi, dovremmo tornare alla costruzione di rapporti gentili, un cambio di rotta nel modo di stare insieme.

Nota biografica

Alessandro Dibenedetto, dopo aver concluso gli studi di filosofia e teologia, che lo hanno visto impegnato su vari fronti in pastorale e professione di aiuto (esperienze missionarie in Congo e Mozambico), ha intrapreso gli studi di psicologia e ha conseguito la specializzazione in psicoterapia. Si è specializzato, inoltre, in psicotraumatologia e psicologia forense, conseguendo dei master. Durante questi anni ha svolto vari lavori in campo umanitario (gestione delle emergenze e di un centro di ascolto Caritas, Responsabile di un centro per minori stranieri non accompagnati MSNA) fino al suo ultimo lavoro come psicologo per EMERGENCY ong ets (dal 2017). Per EMERGENCY è impegnato nel "Progetto Ragusa" in attività di supporto ai migranti che lavorano nella "Fascia Trasformata", ma si occupa di supporto degli operatori espatriati e delle emergenze della nave "Life support".

Le attività di EMERGENCY in Italia

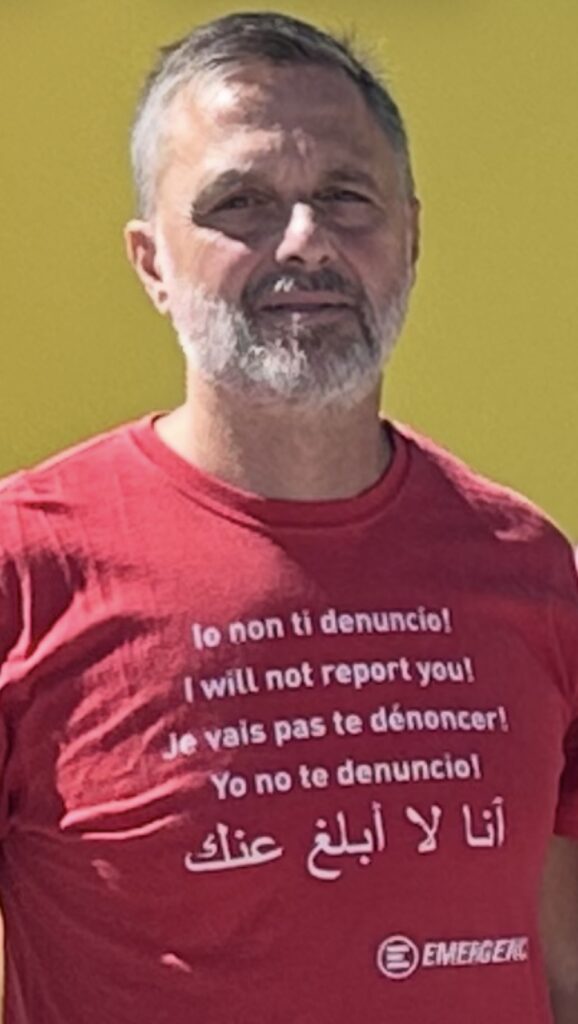

Ostacoli burocratici e difficoltà amministrative nell’ottenimento dei requisiti nell’accesso alle cure, scarso riconoscimento dei diritti della persona, difficoltà a muoversi in un sistema sanitario complesso. Sono alcune barriere che oggi in Italia impediscono il diritto alla salute di cittadini stranieri e italiani. Con Programma Italia, l’associazione lavora per garantire il diritto sancito dall’art. 32 della Costituzione attraverso ambulatori presenti in Sicilia a Marina di Acate, Santa Croce Camerina e Vittoria nel ragusano, in Sardegna a Sassari, in Campania a Castel Volturno (CE) e nel quartiere Ponticelli a Napoli, in Calabria a Rosarno e Polistena (RC), in Veneto a Marghera e in Lombardia a Milano e Brescia. Nelle strutture, EMERGENCY offre gratuitamente prestazioni di medicina di base, assistenza infermieristica, mediazione socio-sanitaria e ascolto psicologico. Lo staff comprende medici di base, infermieri, pediatri, psicologi, mediatori culturali e logisti.